物理サーバのプロフェッショナル

call03-4540-6500 平日9:30-17:30

物理サーバのプロフェッショナル

人気ゲーム開発者が「ベアメタルクラウド」を採用した理由とは

株式会社アルグラフ

| 設立 | 2001年5月 |

|---|---|

| 代表者 | 塙 智明 |

| 事業内容 | モバイル事業、ビジネスモデル・プロジェクト支援事業、コンテンツビジネス事業 |

| URL | http://algraf.jp/ |

| 利用サービス | リンクベアメタルクラウド |

| ジャンル | ゲームインフラ |

| カテゴリー | コスト削減 運用効率化 |

1

1サーバ管理会社へ運用を委託。サーバ増設や障害対応などベンダーとのやりとりが都度発生するため、効率の悪い運用であった。

2

2導入前の環境ではCPU利用率が高く、また、ディスク容量やメモリが不足しているなど、利用リソースを最適に配分できていなかった。また、原因不明のハングアップがたびたび発生しており、大きな課題となっていた。

1

1リンクベアメタルクラウドでは、コントロールパネルからサーバの増設・削減、ロードバランサ設定、サーバ複製が簡単に設定できるため、アプリケーションエンジニアでも対応が可能になった。ベンダーへの外部委託から自社運用へ切り替えたことで、コスト削減、運用の効率化を実現した。

2

2物理サーバのリソースを最大限活用する事で、リソースの最適化を実現し、CPU使用率、ディスク容量やメモリ不足の問題を解消。原因不明のハングアップも解消し、安定運用を実現。安心してサーバが運用できる環境を手にする事ができた。

アルグラフは、「はじめの一歩」「紺碧の艦隊」「エリア88」など、人気漫画タイトルをモバイル・PC用ゲームコンテンツとして、企画・開発・運用を行っている。さまざまなゲームのインフラ環境として「リンクベアメタルクラウド」を採用した理由を運用事業部長 佐藤氏、サーバインフラ管理部長 根岸氏にお聞きした。

前環境では、仮想化技術OpenVZベースのプライベートクラウドを構築し、サーバ管理についてはベンダーへ委託していた。VMの作成やネットワークのセットアップは、委託をしていたサーバ管理会社へ依頼をしなければならず、自社の業務範囲はVM内での監視、運用に限られていた。

同社で運用しているゲームの成長に伴い、急激なトラフィック上昇がたびたび見られていた。併せてCPU使用率の上昇、ディスク容量やメモリが不足するなどサーバリソースの増強が必要であったが、サーバ増設はベンダーが対応するため、タイムリーな対応ができずにいた。

また、プロセスが落ちることや物理サーバが丸ごとハングアップするなど原因不明の障害も発生し、物理サーバ側の情報を知りたいが、管理権限が無いため、ベンダーに任せていた。

そのような背景から、インフラ移行を本格的に検討することとなり、その際、物理サーバ及びホストサーバ運用を自社へ切り替えることを必須の条件とした。同社では、アプリケーションエンジニアの根岸氏が運用を兼任しており、サービスの使い易さや分かり易さもインフラを選定する大きな要素となっていた。

インフラを選定する条件として、特に重視していたのが、「安定性」「コストメリット」であった。根岸氏は、「運用しているタイトルに影響なくサーバ移行ができること、導入後、急激なトラフィックの上昇にも安定した運用ができること、また、インフラ移行後は自社で運用するため、使い易く、分かりやすいサービスであることを求めていた。リンクベアメタルクラウドのコントロールパネルは、他社にない直感的に操作ができる点は好印象であった。」と物理サーバの持つ安定性とコントロールパネルの操作性を評価いただいた。

一方で、運用事業部長である佐藤氏は、「段階的にサービスを移行していくため、一時的にではあるが、2社のサーバを並行して利用することになる。そのため、事業全体の視点で考えるとコスト効率は重要であった。物理サーバの性能を活かしてサーバ集約を行い、効率的な運用ができるリンクベアメタルクラウドであれば、サーバ台数を減らしてコスト削減ができること、また、検討段階から営業担当の方の細かいサポートがあったことも導入の決め手になった。」と事業全体の視点からお話しいただいた。

アルグラフでは多数のゲームタイトルを運用しており、一度に全タイトルのサーバ移行はリスクが高いため、時間をかけて、順番に移行させる必要があった。

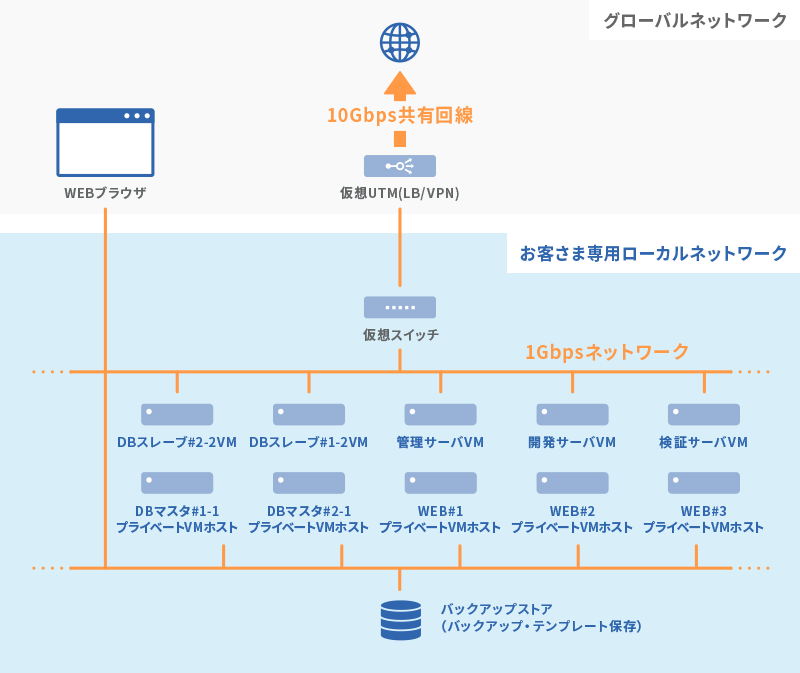

まず、物理サーバ内に検証環境を構築し、複数あるゲームタイトルのうち規模の小さいものからサーバ移行を始めた。検証環境内で性能テストを実施し、その結果をベースにゲームの規模に応じたサーバモデルの選定、台数、構成を決定した。また、スケールアウトしやすいサーバ構成にしたことで、急激なトラフィックの増加にも対応しやすくなり、より安定した運用を実現。「検証環境で性能テストをしたことにより、最適なサーバ構成、ボリュームに応じたサーバ集約ができた。その結果、大幅な運用改善につながり、効率化とトータルコスト削減も実現した。」

一方、データベースにはパフォーマンスを求めており、物理サーバを中心に構成した。マスターは物理サーバで構築し、スレーブは物理サーバ内のKVM上にVMとして構築。かつ、それぞれ異なるサーバに収容することで可用性を確保。物理サーバと仮想サーバのメリットを活かしたハイブリッド構成で、最適なサイジングを実現した。

開発・ステージング環境は、物理サーバのKVMホスト上にVMとして構築。本番環境は、物理サーバ自体をアプリケーションサーバとして利用し、負荷に強い環境を構築した。また、今回物理サーバの性能を活かし、サーバ集約がしやすい構成に移行したことで、運用の効率化、トータルコストの削減に繋がった。佐藤氏は、「トータルコストの削減だけでなく、カスタマーサポートの負担や障害対応にかかる負担など見えない人的コストの削減にも繋がった。」と付随する効果についても評価いただいた。

最後に「ゲームインフラにとって最も大事なことは何か?」と聞いてみた。根岸氏は、「ソーシャルゲームの場合、トラフィックが急激に上がることはよくあることで、不安定な状況になれば、ユーザの離反につながりかねない。どのような状況においても安定してサービスが提供できることが大事である。目的に合わせて最適なサーバリソースを配分できる柔軟性や運用のしやすさも重要であり、いつどのような状況になっても対応ができる幅広い選択肢があることも運用上、非常に重要なこと。」とお話しいただいた。

アルグラフ様 構成イメージ